在国内,无损检测技术在现代建筑工程检测方面已积累诸多成果,为保障建筑质量与安全提供了关键手段。同时,在历史建筑保护领域,无损检测技术也逐渐崭露头角。众多学者围绕着多技术应用、不同建筑类型检测、材料特性分析等多维度展开研究,虽取得了一定成果,但也面临着技术局限等挑战。文章将详细阐述国内外无损检测技术在历史建筑中的应用现状,展现其发展脉络与探索足迹。

1. 国内建筑无损检测

在国内,无损检测技术于建筑领域的研究与应用取得了多方面成果,为历史建筑无损检测性能评估提供了丰富的实践经验与理论支撑。

丁绍基[1]着重探讨了其在建筑工程检测中的应用,提出在现代科学技术不断发展的当下,无损检测已成为建设工程质量提升的关键手段,超声检测、红外成像、磁粉检测等常用无损检测方法可深入探测建筑物内部结构,及时发现隐患并实施修复或加固,有效规避传统检测方式可能引发的二次损伤。高妮霞[2]研究发现无损检测技术凭借无损、高效、灵敏等特性在建筑工程检测领域广泛应用,通过实证研究评估渗透检测、超声波检测和射线检测在混凝土结构裂缝、钢结构焊缝等典型缺陷检测中的性能指标,结果表明射线检测在多方面优于超声波检测和渗透检测,可作为建筑工程检测的优选。胡舒慧[3]认为随着建筑工程行业持续进步,建筑质量检测工作至关重要,无损检测技术在建筑工程材料及配件检测中的应用与研究有助于保障工程的顺利进行,介绍了无损检测在建筑工程质量检测中的应用现状、对质量控制的影响、主要影响因素及相关检测措施。

杨伟等[4]以马尾船政轮机厂为例,阐述了数字化测绘技术、无损检测技术、健康监测技术在文物建筑预防性保护中的应用,并开发数字化保护云平台,对推动数字化技术在文物建筑预防性保护中的应用具有重要意义与参考价值。周鑫[5]研究建筑工程检测工作中无损检测技术的具体应用,并分析其应用优势。杜红凯等[6]针对明长城青砖强度检测,选取北京延庆大庄科段倒塌长城中的27块青砖,采用无损检测方法进行回弹、超声及抗压测试,通过回归拟合分析得出指数函数的测强曲线最优,综合测强曲线优于回弹测强曲线的结论,为长城青砖强度检测提供了有效方法。

沈士杰[7]通过对无损检测技术的介绍与优势分析,提出其应用于建筑工程检测的有效方法,认为无损检测技术可满足工程质量检测要求并为施工方案优化提供数据支撑。杨一诺[8]提出在建筑工程施工建设中,无损检测技术能精准检验各类质量缺陷,借助光、热、电等介质判断项目参数信息,直观反馈施工质量状况,保障项目建设达到预期要求并提升安全系数。郑振荣等[9]对常用无损检测方法进行分析,发现其可提高在建项目的检测效率与准确性,避免对建筑结构的破坏并降低成本,但应用受从业人员操作水平、材料特性、检测对象结构复杂性和本地环境条件的限制与影响,需综合考量选用的可行性、经济性与实际情况。

刘峰[10]认为无损检测技术在建筑工程中有实用价值,但目前应用范围与效益不理想,不利于其广泛应用与建筑检测技术水平的提升,从而对建筑工程无损检测技术的标准化应用与发展展开了深入探讨。刘向开[11]研究发现随着技术的成熟与推广应用,无损检测技术正逐步取代传统建筑结构工程质量检测方法而成为主流,加大其推广力度有助于更好地实现工程质量监督与管理。刘洋等[12]介绍了红外热像法作为非接触无损检测方法在建设工程质量检测中的广泛应用,如外墙饰面质量缺陷检测、渗漏检测、建筑节能工程热工缺陷检测等,并结合江苏省地方标准阐述了其应用案例。

熊海贝等[13]以检测方法的基本原理为分类标准,介绍了包括目视法、应力波法、微钻阻抗法等常用无损检测方法以及计算机视觉法、压电传感法、电磁波法等前沿探索性方法在木结构检测中的原理、适用范围、应用情况、研究现状与现存问题,探讨了木结构无损检测的发展趋势,对我国古木建筑预防性保护和现代木结构的智能运维有着重要意义。许桥伟[14]阐述了无损检测的概念特点,总结无损检测技术的具体方式并分析其在建筑结构工程中的应用;并指出在建筑行业规模扩大过程中,无损检测因优势明显在建筑结构工程中应用广泛。孙保燕等[15]针对建筑病害缺乏有效高精度无损检测手段且传统人工检测受限的情况,提出红外成像和倾斜摄影三维融合并建立含有建筑病害信息的三维模型电子档案的方法,以某教学楼为例验证该方法可获得高精度融合模型,精准定位建筑病害空间位置,为建筑无损检测技术的实际应用提供了新思路,对建立建筑信息化监、修、管一体化运维体系具有重要价值。

2. 无损检测技术在国内历史建筑中的应用现状

在国内,基于“可持续保护”理念,无损检测技术在历史建筑保护领域的应用研究正逐步深入开展。周涛[16]指出近年来通过超声波法、热红外成像法、微波测湿法等无损检测技术对历史建筑本体的砖、石、木等常见历史遗产材料开展病症勘察、现状评估、病理分析的应用正在逐渐推广。张逢伯[17]认为现场检测,尤其是无损检测技术往往是历史建筑耐久性检测工作的关键所在。焦杨[18]提出应用于历史建筑砖墙体的无损检测技术还有数字化射线透视法、电磁探测法、声学探测法、电磁感应法、渗透试验法、内窥镜技术、超声波法等。何静等[19]以重庆龙多山石刻为例,阐述了红外热成像可快速获取二维平面水分分布图像,在升温过程中能无损探测石刻岩壁渗水点及面流分布规律,微波测湿技术可完成不同层面的面扫描水体分布规律研究,所得结论为砂岩文物现状及保护方法研究提供了指导。陈加伟[20]研究发现无损检测技术在建筑工程质量检测中得到了广泛应用,提到该技术虽能提高检测效率和准确性、避免二次破坏、降低维护成本,但应用成效受多方面因素影响。王丽欣[21]对沈阳地区砖砌体结构历史建筑的检测与加固应用进行研究,总结了国内外建筑检测及加固的历史发展和现状,概括了沈阳地区历史建筑情况及分类,提出保护和加固原则与方法,还对常用检测方法、加固设计原则及注意事项、常用加固方法进行了分析,并结合沈阳帅府舞厅实例采用PKPM鉴定加固模块进行安全性鉴定等操作,为同类工程提供思路参考。张广斌等[22]针对徽派古建筑木构件寿命预测,使用带有自适应变异算子的粒子群优化算法对基本的Elman神经网络进行改进,以实现对徽派古建筑寿命的有效预测。

蒋维乐等[23]认为随着对建筑遗产的重视,无损检测技术优势突出,不仅可以严密监测建筑文化遗产结构,排查建筑破损部位的异常,还能针对具体情况,评估各个材料的质量指标;然而目前无损检测技术均有着各自的侧重和技术短板,针对木结构建筑体的无损检测技术也存在一定的适用范围和局限性。杨旭升等[24]提出磁粉检测技术是一种方便、实用的方法,可以通过磁痕对建筑物进行直接判断,并可以确定建筑物的损伤部位和损伤程度。刘焕喜等[25]提出优势无损检测技术凭借其非破坏性、高效性和数据准确性等优势,在建筑结构工程质量检测中发挥着重要作用,特别是在古建筑、文化遗产等需要保护的结构中,无损检测技术的非破坏性优势更为显著。这些研究从不同角度展示了国内在历史建筑无损检测性能评估方面的探索与实践,为后续研究与应用奠定了基础。

3. 国外研究现状

历史建筑是人类文明的瑰宝,其保护与修复工作对于传承文化遗产具有至关重要的意义。无损检测技术作为一种非侵入性的评估手段,在国外历史建筑领域得到了广泛而深入的研究与应用。

3.1 无损检测技术综合应用于历史建筑检测

多种无损检测技术的协同运用已成为历史建筑检测的重要趋势。SOLLA等[26]在对西班牙San Segundo修道院的研究中,整合了探地雷达、地面激光扫描仪、无人机搭载RGB相机及红外热成像技术。其中,探地雷达能够穿透地面,精准探测地下结构的病害隐患;地面激光扫描仪可细致记录建筑外观的三维形态数据,从宏观上把握建筑的整体风貌;无人机则提供了多角度的建筑全貌图像,补充了不同视角的信息;红外热成像技术能依据建筑表面温度差异,有效揭示内部结构问题。通过这些技术的有机结合,全面而深入地剖析了修道院的结构完整性,为后续修复工作提供了详尽且精准的信息支撑。

在对古老城堡进行检测时,除上述常规技术外,还会引入超声波检测。超声波在石材中的传播特性能够精准评估石材内部的缺陷状况,包括裂缝的深度、宽度、走向以及砌体之间的粘结紧密程度等。对于木结构建筑,LÓPEZ等[27]在对西班牙昆卡“La Casa del Corregidor”建筑的检测中,综合运用了视觉检查、显微摄影、湿度计、应力波测量(无损技术)以及电阻钻探(半无损技术)。该应用中,视觉检查与显微摄影可直观呈现木材表面的纹理、色泽变化,初步判断木材的健康状况;湿度计精确测定木材含水率,为评估木材腐朽风险提供关键数据;应力波测量依据应力波在木材中的传播速度与衰减特性,准确评估木材的力学性能,并检测内部腐朽、空洞等缺陷;电阻钻探进一步确定木材内部腐朽的深度与范围,为木结构的修复方案制定提供了详实的数据依据。

3.2 无损检测技术评估历史建筑材料特性

在砌体材料方面,GAMBILONGO等[28]对亚利桑那州Wupatki Pueblo考古遗址的土基砂浆研究中,应用并评估了penetrometer(贯入仪)、Schmidt hammer(回弹仪)、pendulum hammer(摆锤仪)和scratch test(划痕测试)等方法。经过系统对比与分析,推荐penetrometer测试作为表征土基砂浆机械性能的优选方法,为土基砂浆砌体结构的保护与修复提供了科学的技术指导。对于木材材料,LÓPEZ等[27]在相关研究中,通过视觉检查与显微摄影初步判别木材种类,依据木材独特的纹理和细胞结构特征进行区分;借助湿度计精确测定木材含水率;运用应力波测量技术,依据应力波在木材中的传播速度与衰减特性,精准评估木材的弹性模量、密度等力学性能,同时有效检测内部腐朽、空洞等缺陷。这些技术的综合应用实现了木材构件的全面、精确性能评估,为木结构建筑的维护与修复提供了详细且可靠的技术参数。

3.3 历史建筑结构完整性的无损检测分析

DIZ-MELLADO等[29]在对塞维利亚大教堂建筑群西北翼礼拜堂的研究中,将红外热成像、激光找平、加速度计测量、探地雷达等非破坏性测试与有限元方法进行结合应用。其中,红外热成像技术可敏锐捕捉建筑表面的温度分布异常;激光找平技术精确测量建筑结构的变形与沉降,实时监测基础稳定性;加速度计测量获取建筑在动力荷载作用下的振动响应,深入分析结构动力特性与抗震性能;探地雷达探测地下结构病害与基础隐患。然后,将这些技术获取的数据输入有限元模型进行模拟分析,能够深入洞悉结构内部的应力分布、变形趋势,精准预测结构可能出现的问题,为制定科学合理的维护与加固策略提供坚实的技术支撑。

在历史建筑遭受自然灾害或长期使用后,通过对比受损前后的点云数据,可精确测量建筑各部位的位移、倾斜角度与变形量,清晰呈现建筑整体的变形模式以及局部的损伤细节。YALÇıNER等[30]在对Kariye(Chora)博物馆的研究中,运用了超声波脉冲速度(UPV)测试和探地雷达(GPR)技术。该应用中,UPV测试通过测量超声波在建筑材料中的传播速度,评估材料的密实度、弹性模量等力学性能,传播速度越快则密实度越高、弹性模量越大,同时可判断内部是否存在空洞、疏松等缺陷;使用GPR探测建筑内部结构与构造,确定墙体厚度、内部空洞的位置与大小、钢筋的位置以及裂缝的分布等信息。研究发现该建筑内所有墙壁的主要裂缝分布在特定轴线处,且裂缝在之前的修复中被填充,但填充材料与墙体材料不同且存在空隙空间,这些发现为后续针对性修复提供了关键的依据。

3.4 无损检测在历史建筑考古与年代测定中的应用

ORTEGA-RAMÍREZ等[31]在墨西哥普埃布拉大教堂中庭的研究中,应用GPR和ERT技术探寻原大教堂(“Old Cathedral”)的古代地基位置。GPR利用电磁波反射原理,当电磁波遇到地下不同介质界面时会发生反射,通过接收反射波并分析其时间、强度等参数,能够探测地下结构的形状、深度与位置,从而确定疑似古代地基的位置与范围;不同的地质结构和考古遗迹具有不同的电阻率,ERT通过测量地下介质电阻率分布情况可以推断地下地质结构与考古遗迹的分布。通过该研究,成功在中庭西北部定位并识别出旧大教堂遗迹,并发现了与小型临时神庙(“Sagrario”)相关的异常结构,为考古学家深入了解该历史建筑的演变提供了重要线索,同时也验证了GPR在无损探测疑似地下遗迹方面的有效性与优势。

REESE[32]提出利用人工神经网络作为计算工具,借助传统考古数据实现对居住遗址年代的精确估算。在对美国西南部梅萨维德地区考古遗址的研究中,仅依据地表文物类型的频率记录非侵入性表面调查数据,通过训练人工神经网络来预测遗址年度居住情况。经过大量数据的学习与分析,该神经网络预测遗址年度居住情况的平均准确率达到92.8%,并据此构建了该地区年度人口统计重建模型。这一方法为考古学研究提供了全新的视角与技术手段,在不破坏文物与遗址的前提下,能够获取有关历史时期人类活动与文化变迁的重要信息,极大地拓展了无损检测技术在考古领域的应用范围。

3.5 无损检测在历史建筑装饰层与特殊材料检测中的探索

TORRES-GONZÁLEZ等[33]在对西班牙阿尔卡萨尔宫Toledanos房间上部檐口的石膏装饰研究中,综合运用了视觉检查、环境条件测量、表面特性测量、红外热成像以及风险映射等无损检测技术。其中,视觉检查能够细致地观察石膏装饰表面的剥落、褪色、裂缝等损伤情况;环境条件测量通过记录温湿度、光照等因素,分析这些因素对石膏装饰耐久性的影响;表面特性(如光泽度、硬度等指标)的测量,可以用于评估表面质量变化;红外热成像利用热传导原理检测内部空鼓、分层等缺陷;风险映射技术可全面排查潜在风险源与病害分布。综合应用这些技术能够全面掌握石膏装饰的保存状态,为制定精准的保护修复方案提供科学依据。

对于特殊建筑材料,GUELI等针对古代西西里的晚期罗马和拜占庭时期的玻璃开展研究,应用了X-Ray荧光、离子束PIXE-PIGE、分光光度等无损分析技术。X-Ray荧光可以测定玻璃中的元素组成,不同的元素比例反映了其原材料来源与制作工艺;离子束PIXE-PIGE技术能够更精准地分析微量元素,由这些微量元素可确定玻璃的产地、制作年代以及贸易路线等;分光光度技术则通过测量玻璃对不同波长光的吸收与反射特性,评估玻璃的颜色、透明度等光学性质,进而推断其制作工艺与历史变迁。这些技术的应用为古代玻璃研究提供了丰富的信息,填补了相关知识空白。KHAN等[34]在研究夯土材料时,采用回弹锤和超声波脉冲速度测试方法。回弹锤测试依据回弹值与夯土抗压强度的相关性评估其强度,且发现回弹值随夯土材料老化呈正相关趋势;超声波脉冲速度测试方法通过测量超声波在夯土中的传播速度,反映其密实度与内部结构完整性,并对比了不同夯头直径压实效果,发现较小直径夯头能提高夯土密度、降低空隙率、提升抗压强度与角落压实效果,还研究了工业废料添加剂对夯土性能的影响,为夯土结构历史建筑的设计与修复提供了重要的技术参数与材料性能评估方法。

此外,RIZOU等[35]采用微波技术对罗马考古遗址的砌体进行湿度评估与去除,利用微波发生器连接喇叭天线来局部升高处理点的温度以去除水分,并通过特定天线与矢量网络分析仪进行自由空间传输测量以量化水分含量。TEJEDOR等[36]对非破坏性技术在遗产建筑诊断中的适用性进行了综述与分析,通过文献计量分析揭示了相关研究的分布特点与技术应用趋势。MARIANI等[37]提出一种创新方法用于原位监测古代结构建筑覆盖层的分离情况,综合运用了声学技术与传统敲击法,为评估建筑结构的稳定性提供了新的思路。CORSI等[38]对罗马城镇郊区进行了非破坏性考古诊断,测试多种技术的集成应用效果,强调数据融合在考古勘探中的重要性。MESQUITA等[39]通过间接超声波测量技术对古代黏土砖墙进行了无损表征,为砖墙结构的维护与修复提供了定量数据支持。LOMBILLO等[40]对乱石砌体墙进行了机械特性评估,应用多种非微破坏性测试技术,确定了其在该类砌体结构检测中的有效性。BRANCO等[41]对King-post木桁架进行了无损评估与承载测试,基于无损测试数据进行几何和机械评估,并开展足尺承载试验,为木结构的力学性能研究提供了参考范例。

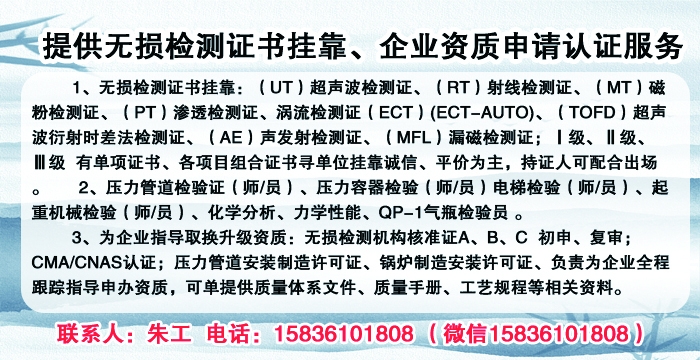

4. 无损检测证书挂证结语

国外在历史建筑无损检测技术领域的研究涵盖多个方面,从多种无损检测技术的综合应用到针对不同建筑材料特性的检测,从结构完整性分析到考古与特殊材料研究,均取得了丰硕成果。这些研究成果为历史建筑保护与修复提供了科学全面的技术支持与数据依据,有助于深入了解历史建筑的历史、文化与科学价值,实现其可持续性传承与保护。

相比之下,国内的研究虽然在现代建筑工程检测方面已积累诸多成果,为保障建筑质量与安全提供了关键手段;但是对于历史建筑保护领域的无损检测相关研究还是相对较少,虽有一定成果,但也面临着技术局限等挑战。